政能亮丨坚守底线思维方能“正善治”

文丨政能亮特约评论员 郑赋田

“居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时”。从善如流,既是价值取向,也是为政伦理。

2013年以来,习近平先后53次“下团组”,与数百位代表委员交流。所到地方代表团中,既有上海、广东等东南沿海发达省市,也有内蒙古、甘肃等西部省区。交流互动的代表委员中,既有煤矿工人、中学教师,也有民营企业家。2022年3月6日,他谈到,“像我们这样的大国绝对要靠自己。不是我们困难的时候才搞‘双循环’,就是平时,‘双循环’也是最稳定、最可靠的经济布局。我们一定要有底线思维,安不忘危。生于忧患,死于安乐。”

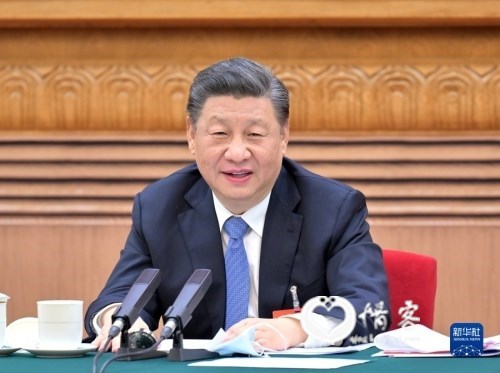

3月5日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团的审议。 新华社记者 李涛 摄

十八大以来,习总书记多次谈及底线思维。2013年初,他强调:“要善于运用底线思维的方法,凡事从坏处准备,努力争取最好的结果,做到有备无患、遇事不慌,牢牢把握主动权。”这是十八大以来,他在讲话中首次提及底线思维。此后,底线思维在治国理政中被运用到诸多方面。

2013年7月25日,中共中央召开党外人士座谈会,他强调,深刻认识和高度重视经济运行中的突出矛盾和问题,深刻认识和全面把握国际经济形势,坚持底线思维,切实做好工作。2015年2月2日,他强调,领导干部要牢记法律红线不可逾越、法律底线不可触碰,带头遵守法律、执行法律,带头营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

在环保方面,他强调,要守住发展和生态两条底线……十九大报告提出,要“完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作”。

底线思维,业已升华为治国理政的方法论。

“备豫不虞,为国常道”。忧患意识是中华民族深邃的传统,忧患意识的逻辑延展,亦即底线思维。

在日常工作中,公职人员可结合实际情况,注重以下几点:夯实“底气”,摸清“底数”,稳住“底盘”,加固“底板”,坚守“底线”。

首先,是夯实“底气”。当今世界,知识呈几何级数增长。有数据显示,人类近30年的知识积累量,已远远超出过去300年的积累量。现实热切呼唤公职人员克服“本领恐慌”,自觉提升能力素养。只有努力完善知识结构,不断提升能力素质,才能避免陷入“绠短汲深”的窘境。曾几何时,“交通方便了,干部离民众却远了;通讯发达了,干部与民众的交流却少了”。惟有常思民众疾苦,常谋为民之策,以心交心,自会心心相印,“底气”也就十足。

做好基层工作,须摸清“底数”。这里的“底”可理解为“基层”。基层治理是国家治理的基石,统筹推进乡镇(街道)和城乡社区治理,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。2021年,《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》提出,共建全国基层治理数据库,推动基层治理数据资源共享,根据需要向基层开放使用。与此同时,公职人员要“身入”基层,更要“心入”基层,才能摸实情,做到心中“有数”。

当下,顶顶重要的是稳住经济的“底盘”。无论是工业生产者出厂价格(PPI)、居民消费价格总水平(CPI),还是固定资产投资增幅、采购经理指数(PMI)、日均发电量等,都需要着力关注。从国际态势的演进和未来趋势来看,工业化、信息化、数字化、智能化需要融合发展,让传统工业插上数字化、智能化的翅膀,提升竞争力和附加值,才能稳住经济的“底盘”。各级政府部门着力稳就业,也就稳住了经济运行的“底盘”。

“木桶理论”认为,木桶盛水多少,取决于最短的那块木板,也就是“短板效应”。不过,当前,一些人抓工作一味强调补“短板”,而不是加固“底板”。从长远看,只有把补“短板”纳入固“底板”的制度机制范畴,才能形成有力抓手和根本保障,否则,只会导致“木桶打水一场空”。例如,统筹做好疫情防控和经济社会发展,需要做到“建机立制”,既做到精准防控、科学防控,也把握好科学防疫和社会正常运行的“时度效”。

“政府还要兜住底线,为困难群众提供基本生活保障,为创业者特别是青年人创业解除后顾之忧,促进社会公平,推动经济社会协调发展。”2015年3月,李克强总理这样说。2022年的政府工作报告也两次提到“底线”:“社会政策要兜住兜牢民生底线。”“设立金融稳定保障基金,发挥存款保险制度和行业保障基金的作用,运用市场化、法治化方式化解风险隐患,有效应对外部冲击,牢牢守住不发生系统性风险的底线。”

值得一提的是,不能把“底线”混同于“低标准”“低水平”。坚守“底线”,不是抱残守缺、不思进取地在“低线”躺平,而是立足“底线”,迈向“高线”,也就是“守乎其低而得乎其高”。(作者郑赋田系政邦智库研究员)

热门文章

- 1大学教师体验外卖生活走红,一个月挣了7000多,瘦了6公斤!他说:没有切肤之痛,写出来的东西都是轻飘

- 2前十一月A股又是全球垫底

- 3抓牢五年一遇的战略性投资机会!最低三折起、最高优惠三万元,总有一款适合您!

- 4让极暗成为过去,让光明普照未来 ——情客旅行 陈炜 年终致语2021

- 5党中央:各级党委和政府依法组织实施三孩生育政策,统筹安排好婚嫁、生育、养育、教育等一体化系统

- 6作家陈炜写给父亲催人泪下的祭文

- 7凤鸣龙跃联盟成立,整合各方优势资源,优质高效服务于民

- 8卖掉老婆去炒股的股票投资“神投手”,重现“江湖”,股民救星来了

- 9作家陈炜写给父亲催人泪下的祭文

- 10股票投资“神投手”,准确预测股市涨跌,为投资者带去丰厚回报