世界领先!石油时代将被终结?中国黑科技让能源价格跌成白菜价!

前言

在全球能源竞争加剧的今天,石油早已从推动文明的动力,变成限制发展的“紧箍咒”。

就在全球仍在为石油定价权争得你死我活时,中国科学家却率先攻克“海水制氢”难题,把制氢成本压到白菜价,开启能源新纪元!

石油时代真的要走向终结了吗?

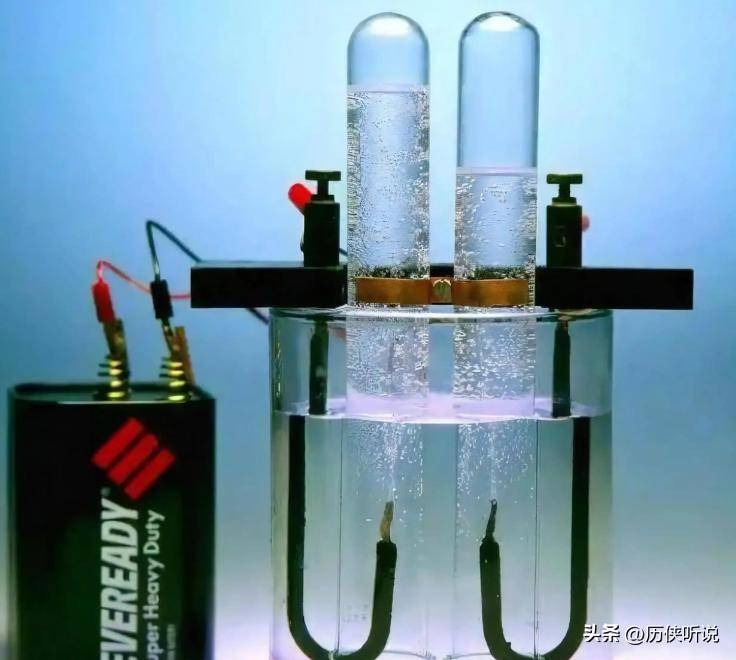

海水直接“变氢”?

几十年来,全球科学界都盯着同一个目标:如何从浩瀚的海水中直接制氢?

海水占地球表面的70%以上,几乎取之不尽、用之不竭,但海水并不是“干净”的资源。

里面不仅含有盐分,还充满了氯离子和各种杂质。

这些“捣乱分子”一旦进入电解系统,不仅导致氢气纯度下降,更会让电极设备在短时间内被严重腐蚀。

无数科研机构都曾在这个问题上折戟沉沙:设备用不了几天就锈蚀报废,制氢效率低得难以想象。

于是,“直接海水制氢”长期被视作科研界的“终极难题”,理论上可行,现实却是天方夜谭。

中国科研团队偏偏就喜欢在世界公认的“卡脖子”难题上较真。

他们通过反复实验和材料创新,研发出一种具备极强耐腐蚀性能的新型电极材料,同时引入了高效催化剂,让海水中的氯离子和杂质“老实”下来。

在这一突破性进展下,直接海水电解制氢的运行电压被压低到1.59伏,电耗控制在3.8度电/立方米氢气。

而这意味着,每公斤氢气的成本被硬生生压低到20元人民币以下,比一瓶奶茶还便宜!

这可不是实验室里的小打小闹,而是真真正正迈向了大规模商业化的关口。

过去全球科研人员必须先把海水淡化,再进行电解,这个额外的工序不仅成本高昂,还严重拖累了效率。

而中国科学家绕过了这一“必经步骤”,实现了直接从海里舀一勺水就能制氢的壮举。

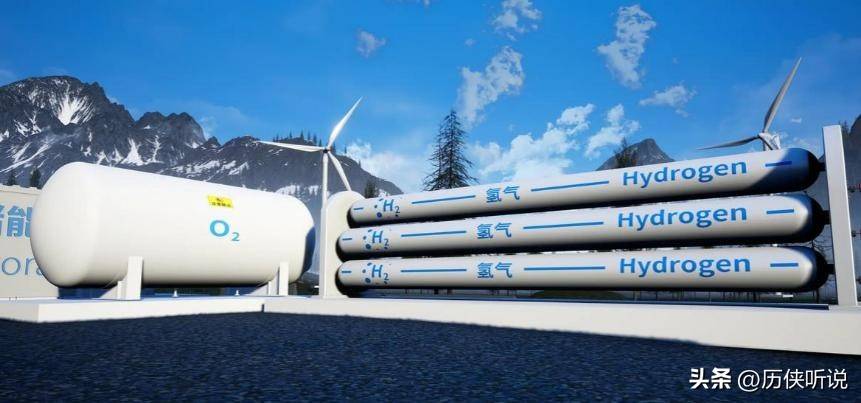

这一技术一旦铺开,意味着中国三百万平方公里的海域将变成取之不尽的“氢能矿藏”。

对于长期依赖石油进口的中国来说,这是一次意义非凡的能源革命。

这不仅是科研意义上的领先,而是中国真正成为全球首个把“海水制氢”从理论变为现实的国家。

别的国家还在苦思冥想怎么让设备撑得久一点,中国已经开始在青岛建设示范项目,把制出的氢气直接送进城市管网。

换句话说,别人还在纸上谈兵,中国已经在海边开工厂了。

氢能时代的“破局”

中国是全球最大的能源消费国,每年消耗的石油总量中,有一半以上依赖进口。

这种结构性的脆弱,长期让中国处于被动局面:一旦国际油价大幅波动,或者中东、非洲等地区出现地缘政治风险,中国就不得不跟着埋单。

几十年来,能源安全一直是压在中国头上的巨大隐忧。

而直接海水制氢的出现,彻底撕开了这层“枷锁”。

中国三面环海,海水资源几乎无限,而制氢技术突破后,就意味着能源供应不再受制于海外。

国际油价再怎么飙升,中国都能淡定回应:“我们不依赖你们的石油了,我们自己就能造氢能。”

这种从“被动买单”到“自主掌控”的转变,其背后的战略意义远远超越了能源本身。

氢能的环保价值更是无与伦比。传统的氢气生产方式,大多依靠煤炭或天然气,被称为“灰氢”或“黑氢”。

这些方式虽然能产出氢气,但排放量惊人,本质上还是污染能源的老套路。

相比之下,中国研发的直接海水制氢属于真正意义上的“绿氢”。

燃烧之后产物只有水,零碳排放,对环境几乎没有负担。这让它成为实现“双碳目标”的关键拼图。

要知道,全球能源转型已经进入白热化阶段。欧洲在全力推动风能、太阳能,美国依托页岩气维持竞争,日本则把希望寄托在核能。

然而,这些路径都有各自的弊端:风电和光伏需要大规模土地和天气条件,页岩气依旧不环保,核能则面临安全风险。

相比之下,直接海水制氢不仅资源取之不尽,还能保证绿色清洁,几乎是完美的能源方案。

当氢能成本被压缩到“白菜价”,石油市场的未来就开始颤抖。

石油开采成本高企,新能源车快速普及,全球对石油的需求已在逐渐下降。

如今氢能强势登场,更像是按下了石油时代的“倒计时按钮”。

对于产油国来说,这绝不是一个好消息,而对于中国来说,却是能源战略上的大逆转。

中国氢能产业链

中国科研团队的成功并不是孤立事件,而是整个氢能产业链体系的集中爆发。

青岛的示范项目就是最好的例子:它不仅能稳定产氢,还已经与城市氢气管网对接,实现了“产、供、用”一体化。

这标志着氢气不再是高冷的展厅展示品,而是实实在在进入了百姓生活和工业应用。

要知道,氢能产业的发展不仅仅是“制氢”这一步。

它还涉及储存、运输、加氢站建设、氢燃料电池研发等多个环节。

任何一个环节掉链子,都会让整个产业停滞不前。

而中国的优势在于,政府、科研机构和企业正在形成完整的产业闭环:从电解槽制造,到氢能储运,再到氢能车推广,已经初步构建了全产业链生态。

预计到2025年底,中国将有近5万辆氢能汽车上路,这是全球范围内少有的规模化应用。

更值得注意的是,中国在氢能领域的专利数量已经位居世界第一。

这不仅意味着科研实力的提升,更意味着未来的国际话语权。能源技术的竞争,从来不只是产品的竞争,更是标准的竞争。

谁掌握了标准,谁就能在未来的全球市场中扮演“裁判”的角色。

而如今,中国正在从“技术追随者”一跃成为“规则制定者”,这种地位的转变足以让欧美国家感到焦虑。

石油曾经是美国和中东国家的战略支点,他们通过掌握石油定价权来影响世界经济格局。

而未来,氢能很可能成为下一个战略支点。

一旦中国掌握了制氢技术、设备制造和国际标准,中国不仅能在国内解决能源问题,还能向全球输出完整的氢能解决方案。

届时,别的国家如果想发展氢能,就必须购买中国的技术与设备,并遵守中国制定的规则。

这样一来,中国将在全球能源转型中扮演决定性的角色。

这种从“追赶”到“领跑”的跨越,不仅仅是科技进步的体现,更是国家战略思维的胜利。

中国不再是依赖进口能源的大国,而是能在新能源时代引领潮流的强国。

这种反转,注定会在未来的国际政治经济中掀起巨浪。

结语

纵观近代史,中国在能源问题上始终处于被动地位:石油依赖度高,动辄受制于国际油价与地缘风险。

可如今,随着“直接海水制氢”技术的突破,中国第一次真正拥有了颠覆全球能源格局的机会。

从技术上看,这是一场跨越式创新;从战略上看,这是一场关乎未来的翻盘。

或许今天的氢能还显得有些遥远,但十年前的电动车不也曾被嘲笑为“空想”吗?

而今,它们已满街奔驰。未来十年,氢能或许就将像今天的电动车一样,成为新的日常。

而这一切,正是从中国的海岸线出发,向全世界展开。

热门文章

- 1美媒惊呼!“中国工厂比美国、德国或日本的自动化程度更高”

- 2哈瓦那到北京要多少钱?一位古巴老人的往事,看哭了无数中国网友

- 3大学教师体验外卖生活走红,一个月挣了7000多,瘦了6公斤!他说:没有切肤之痛,写出来的东西都是轻飘

- 4总投资5600亿!最重要的高铁大动脉来了,沿江高铁为何避开了许多沿江城市?

- 5【央广时评】从书香中国看文脉赓续的纵深推进

- 6“赏花经济”带动文旅市场春潮涌动 为城乡消费注入蓬勃动能

- 7女游客在瓦屋山被落石砸中倒地,无人机拍下惊魂一幕,游客吓懵

- 8真正有远见的父母,都在给孩子做“多巴胺戒断”

- 9前十一月A股又是全球垫底

- 10情系万家需求,客享轻松生活;为您解决问题,创造金牌价值,为个人、家庭和社区,提供所需服务一站式解决方